【受賞】辛味成分が体を強くするメカニズムを村上研究室の院生が解析し、学会で優秀発表賞を受賞

「最初は激辛料理を食べられなかったけれど、少しずつ食べると耐性がついた」、そんな経験はありませんか。また、抗生物質を繰り返し使っていると耐性菌が出るように、生物は適度な条件でストレスを受けると、それに対する耐性を獲得する場合があります。

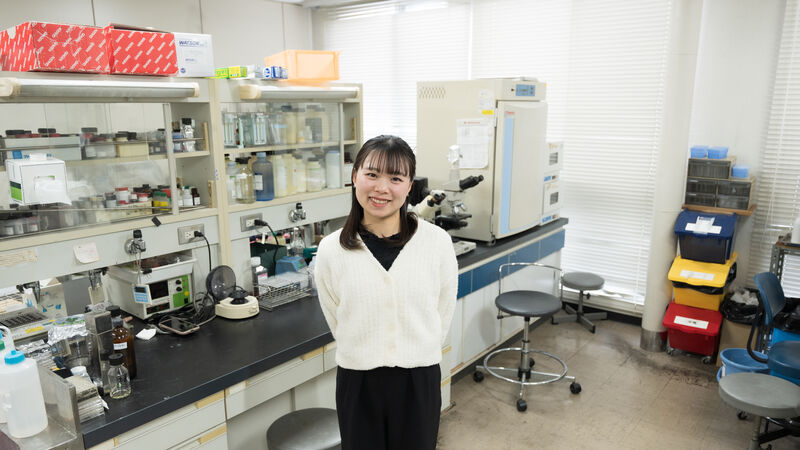

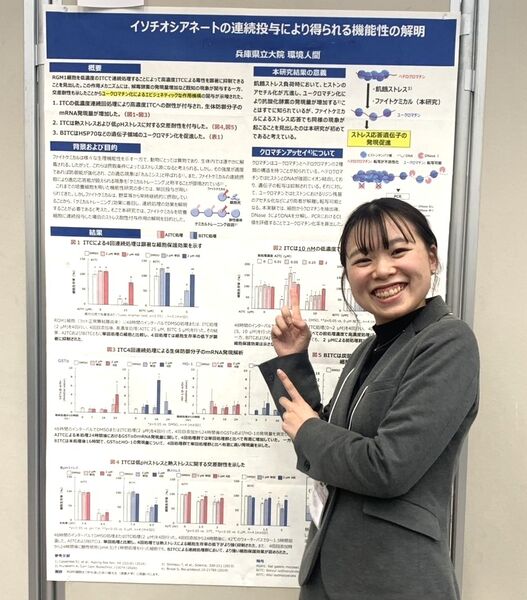

食品機能学を専門とする村上明研究室の院生は、このメカニズムを解明するため、培養細胞をイソチオシアネート(ITC)という辛味成分で連続処理し、耐性ができるかを調べました。その結果、細胞を低濃度のITCで1回だけ処理した場合は、高濃度のITCを与えると細胞が死んでしまうのに対し、同じ低濃度で4回前処理をした場合は耐性が獲得される現象を見つけました。また、この連続前処理は、高温ストレスや低pHストレスに対しも有効でした。さらに連続前処理が有効である原因を追究した結果、単回処理の場合に比べ、ストレス防御遺伝子の発現量が多くなることも判明しました。

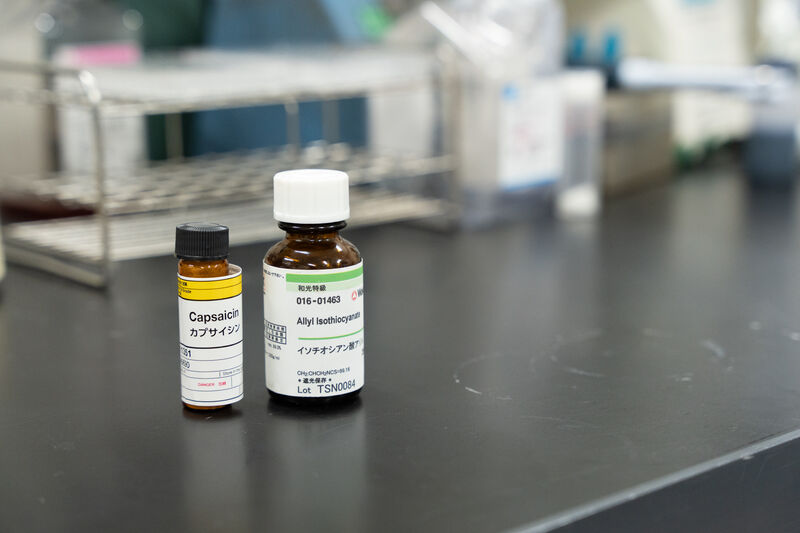

辛味成分である「イソチオシアネート」「カプサイシン」

この研究成果を2024年12月16日に、つくば国際会議場で行われた第29回日本フードファクター学会で発表したところ、若手優秀発表賞を受賞しました。

受賞した研究タイトル

「イソチオシアネートの連続投与によるストレス耐性の増強効果」

食品機能学とは

食品に含まれる機能性成分が体内でどのように作用し、健康効果を示すかを追究する学問分野です。たとえば、野菜や果物などの植物性食品にはポリフェノールが含まれており、これらが抗肥満効果などを持つことが知られています。このような生理機能性の評価、さらには作用メカニズムを解明するため、培養細胞や実験動物などから遺伝子やタンパク質を取りだし、機能性成分による変動を解析します。国民の疾病予防や健康増進に関わる研究分野であり、また未解明な部分も多く残されていることから、今後ますますの発展が期待されています。