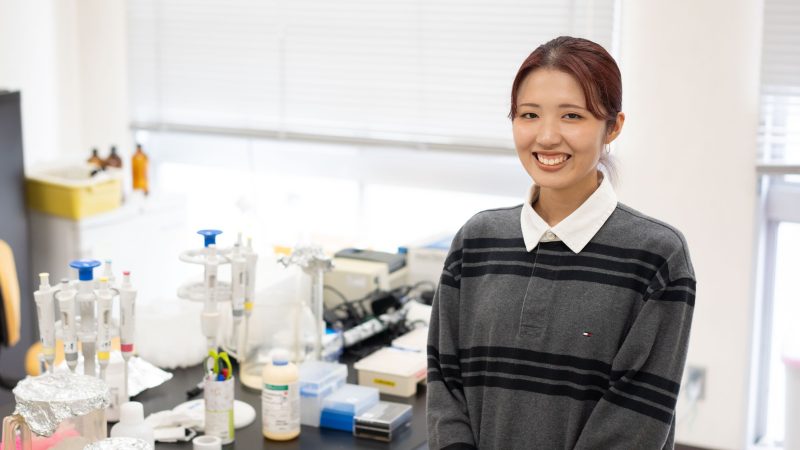

母子栄養に興味を持ち、食事のタイミングに着目した学問「時間栄養学」と組み合わせて研究(半澤史聡ゼミ)【兵庫県立龍野高校出身】

母の健康を意識した食事づくりから「食」に興味。管理栄養士を目指して大学へ

伝統ある高校で、毎朝、英単語などの小テストがあって、生徒も含め学校全体が勉強熱心でした。みんなと一緒に頑張ることで、学習する習慣が自然に身についていきました。部活は筝曲部に所属し、勉強と部活をうまく両立できたと思います。修学旅行では、冬の北海道へ。私は理系選択クラスで女子が少なかったため、女子同士とても仲が良く楽しかった思い出の一つです。

大学進学の意識は、高校1年生の時からあり、「食」について学びたいとずっと思っていました。食に興味を持ったのは、母が家庭での料理に気を遣ってくれていると気づいた時からです。母の料理は、薄味で、既製品を使わないなど、家族の健康のことを考えたメニューでした。お弁当の中身も冷凍食品が入っていたことがありません。私は、それが当たり前だと思っていたのですが、友達に「すごいね」と言われ、母の気遣いに気づくとともに、食に興味を持つきっかけになりました。

それに、小学生のころ、給食が大好きでした。特に、コーンがたっぷり入った中華味の卵スープが、おいしくて。未来の子供たちにも給食を好きになってほしいと、栄養教諭になりたいと思うようになりました。

管理栄養士の資格を目指せる大学として環境人間学部の食環境栄養課程を知り、コロナ禍のためwebで開催されたオープンキャンパスに参加。食環境栄養課程の先生方の白衣姿が格好良くて、「私もやってみたい」と憧れました。自宅から通えることも魅力で受験を決めました。

「面白そう」と興味を持った授業を積極的に履修。学生団体に所属して、親子を対象に食育イベントを開催

入学後、全教科のシラバスを読み、面白そうと興味を持った教科を履修。でも、大学に入ってすぐの頃は、コロナ禍のため、リモート授業が多くモチベーションを保つのが大変でした。その中でも「生活と防災」の授業の課題で、自宅周辺のハザードマップを作ったことが印象に残っています。自宅の周りを歩いて、危険なところを探す作業は、地元を知るいい機会になりました。

1年次の後期から、地域で活動をしてみたい思いから、地域創造機構認定の課外活動団体「おにぎりひろば」に参加しました。食環境栄養課程の先輩が作った学生団体で、月1回程度、「子どもとその保護者と一緒におにぎりを作る」食育イベントを開催しています。SNSや姫路市内の保育園などにチラシを置かせていただいて広報し、おにぎりに使う食材の決定、準備も自分たちで行いました。子どもたちが嫌いな野菜、好きな野菜、季節の野菜など、毎回違ったものを考え、子どもが嫌いがちな食材をいかにおいしくおにぎりに入れるかなど、工夫を凝らしました。

当日は、子どもたちと一緒におにぎりをにぎり、会話をしながら食べ、「食」の楽しさが伝わればと思っています。私にとっても、子どもや保護者との交流を通して、自分以外の親子関係や今の子どもたちの考えを知る貴重な経験となりました。

2年次 実験授業を通して、「準備、丁寧さ、効率の良さ」の大切さを教わる

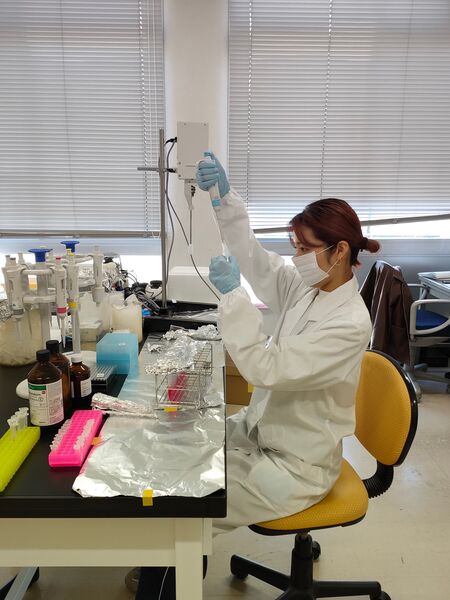

2年次になると、食環境栄養課程では実験の授業が多くなります。私は、もともと化学、生物が苦手だったので、班のメンバーに助けてもらいながら実験を進めました。実験が始まる前に、操作方法、使われる試薬などを調べておこうと、高校の教科書を見直したりして準備して臨みました。

「食品学実験Ⅰ」の「鶏肉の皮から脂質を抽出する」実験では、班によって抽出する脂質の量に差が生じました。それは、「鶏肉の皮をいかに細かく切ったかという作業の丁寧さから生じた結果」だと先生からご指摘があり、実験において、丁寧さや効率の良さがいかに重要かを学びました。実験後、実験結果、考察などをまとめて課題レポートを提出するため、論文や文献を読む機会が増え、自分が知らないことを知れることが楽しかったです。

姫路赤十字病院で実習。管理栄養士としての責任の重さを知る。

3年次の「臨床栄養臨地実習」で、姫路赤十字病院で実習させていただきました。姫路赤十字病院では、患者さん一人一人に栄養に関する専門のチーム「NST(Nutrition Support Team)」が組まれていて、管理栄養士がとても重要視されている職場でした。重要視されている分、責任も重く、やりがいを持って取り組まれていました。

実習では、調理師の方々と一緒に調理に入ったり、常食を患者用に展開した献立を、添削、指導していただいたりしました。退院する患者さんへの栄養指導を見学させていただいた際には、患者の「コーヒーを飲む」といった情報に対して「砂糖を入れるのか?何杯入れるのか?1日に何回飲むのか?」など実際の食生活を聞き出すため、遠慮することなく細かく質問されていて、私が学内実習で栄養指導をしてきたものがとても未熟に思えました。

半澤史聡先生の「時間栄養学」。違う切り口の栄養学に学んでみたいとゼミへ

2年次の後期にあったゼミ紹介で、半澤史聡先生が研究されている「時間栄養学」を知りました。「時間栄養学」とは、食事の内容ではなく食事を摂るタイミングに着目した学問で、これまで学んできたこととは異なった切り口の栄養学で学んでみたいと思いました。食事をとる時間によって脂肪の付き方など健康への影響を探る研究は、現代社会にとてもマッチしているし、自分にあてはめて考えやすく、ぜひ、研究してみたいと半澤先生のゼミへ進むことを決めました。

ゼミに入ってすぐは、自分で興味のある論文を読んでパワーポイントを使ってまとめる練習を行いました。まとめたものを、半澤先生、ゼミのメンバーの前で発表し、質問を受け、知識を深めていきました。半澤先生からは、論文などをまとめるには、文章量ではなく情報量を大切に、大事なところを抽出し簡潔にまとめることが大切だと教えていただきました。

母子栄養と時間栄養学を組み合わせて研究。「妊娠期・授乳期の母親の夜遅い食事が、子どもに与える影響について」を卒論テーマに

私の研究テーマは、「妊娠期・授乳期の母親の夜遅い食事が、子どもに与える影響について」なのですが、もともと栄養教諭になりたかったこともあって、子どもの栄養に興味がありました。それに、コンビニでアルバイトをしていた頃、毎回、夜の9時頃にパンやおにぎりを買いに来る小学校低学年の父子がいて、その子の健康への影響が気になったのがきっかけでした。半澤先生に相談したところ、「母親のお腹の中にいる時から子に影響があるかを研究してみては」とアドバイスいただき、子ども自身が経験していない母親の食習慣が、その後の成長にどのように影響するのかを研究することにしました。

まず、実験動物のマウスを交配させ妊娠させます。20日間ほどの妊娠期間にいつでも自由に食事ができる環境にいるマウスと、食べさせたい時間に食べきれる量を制限時間を設けて食事をさせるマウスに分け、産まれてくるマウスの健康状態、遺伝子発現の違いなどを比べます。授乳期さらに離乳してからも同じ環境に分けて置き続け、仔の成長の違いを調べ、卒業論文にまとめています。結果を受けて、人間にも置き換えて考えることができれば、とても興味深い研究ができたのではないかと思っています。

卒業研究を進める中で、研究へのやりがいを実感。大学院に進み、研究を深めることを選択

3年次に小学校へ栄養教諭の実習に行くまでは、栄養教諭になって子どもたちの健康、成長に携わりたいと考えていました。実習では、献立作成や発注作業の実際を教えていただき、子どもたちに触れ合うというより調理室やパソコンに向き合う方が多く、思い描いていたものとは違っていました。実習を経て、栄養教諭に向いていないのではと悩み、自分の将来をはっきり描けなくなってしまいました。

逆に、卒業研究を進める中、自分が興味を持ったテーマに関して論文を読み知見を深め、自分主体で実験を進めて、未だ誰も明らかにしていない結果に向かって研究することが非常に楽しく、やりがいを感じていました。

4年生に上がった頃には、自分が将来つきたい職業がまだ定まらないなら、無理やり就職することをせずに、大学院に進んで学びたいことを学んでからでもいいのではという気持ちが強くなり、大学院進学を決めました。

大学院に進んでからは、卒業研究のテーマである母子栄養について研究を深め、他にも成人期における生活習慣病、高齢期における老化などライフステージ毎の時間栄養との関わりを研究していきたいと考えています。研究を進めることで、時間栄養学を世の中に広める一助になれれば嬉しいです。

自分の興味を信じ、学ぶ道を探して

大学は自分が学びたいことを能動的に学ぶ場です。自分の興味の先はどこなのか、何を学びたいのか、将来はどのような自分になっていたいのかなど、自分と向き合う時間を作ることが大切です。また、視野を広げて、いろいろな大学を知ることをお勧めします。自分の目標をしっかり定めた時、その目標のために必要なことを学べる大学、学部を選んでください。たとえ目標が定まらなくても、自分の興味あるものはあるはずです。その興味を信じて進んでもいいのではと思います。