【& Dialogue】子どもたちにとって居場所/ホームとなるような児童養護施設の設計(建築学×社会学)

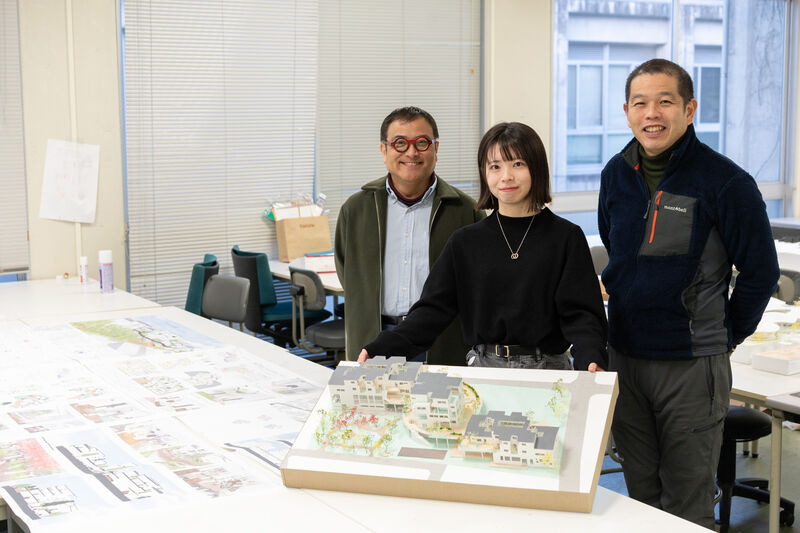

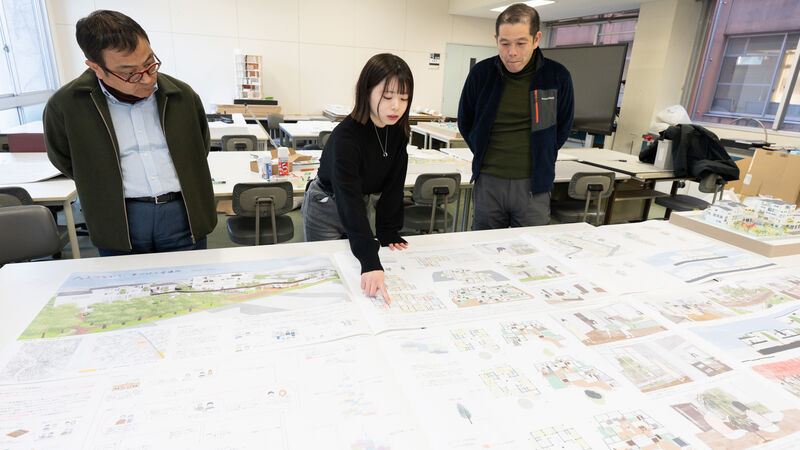

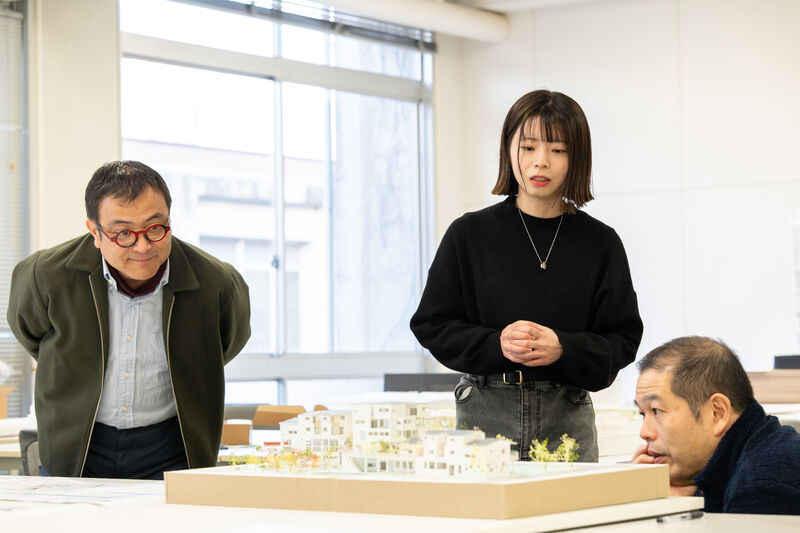

保護者がいない子ども、あるいは保護者の病気や虐待などで家庭での養育が難しい子どもたちが暮らす児童養護施設。この施設の建物はどうあるべきなのか。水上優ゼミの学生が卒業設計でこの難題に取り組みました。卒業設計発表会後、指導教員で建築デザインが専門の水上優教授と、福祉社会学が専門で精神病院のあり方などについて研究する竹端寛教授を交えて議論を行いました。この記事はその時の内容を要約したものです。

本記事は、環境人間学部で展開されている学びや研究について、教員や学生等が分野を超えて語り合う記事シリーズ「& Dialogue(アンド ダイアローグ)」の一つです。

「人とつながり、見つける居場所」(学生)

今回、私(学生)は子どもたちにとって居場所(ホーム)となるような児童養護施設の設計を行いました。閉鎖的で施設を出ると施設との関係が切れてしまう従来の児童養護施設とは異なり、私が提案する児童養護施設では、子どもたち6人を1つのグループとし、各グループに寮母と食堂の人、サポーター(研修を受けた通い高齢者)の複数の頼れる大人と居場所がある運営方法とします。加えて児童養護施設にみんな食堂やユースセンター、サポーターの宿泊場所、施設を出た子どもたちの住戸を建物内に取り入れることで、子どもたちが同年代の子どもから高齢者まで幅広い年齢の人と活動・交流することができます。

子どもたちが従来の家族観にとらわれず、職員以外の大人とも関わり、頼れる大人をつくりながら成長していってほしいという想いを込めてこの建物を設計しました。

関係性(人と人、人と木)を大事に設計を行いました。まず施設の子どもの住戸については、傷ついた子どもたちが大人である寮母と各々距離感を選択して過ごすことができるよう、住戸内の中庭を囲うように空間を配置しました。そして個室は年齢に合わせて空間のデザインを変え、小学生は2人部屋、中学生以上は個室としました。加えて高校生は個室に閉じこもることを防ぐため個室前に勉強等ができる空間を設けることで、生活リズムが異なっても子どもたち同士が交流できるようにしました。

次に施設を出た子どもたちの住戸については、それぞれの個室に見せる空間と見せない空間を設け、見せる空間は共用部からも様子を伺うことができるようになっていることで声をかけやすく、個室に閉じこもることを防止するようにしています。サポーターの宿泊場所については、住戸の一部に相談スペースを設けているため、子どもたちが時間を気にせず相談したり、会話を楽しんだりすることができます。

また、全体として木を大事に設計を行い、何事も受け入れ見守っていてくれる木を見て過ごすことで安心感を得たり、人と人が木を介してつながることができるようにしました。

「豊かな関係性を生み出す建築の可能性」(竹端 寛 教授)

児童養護施設とは、保護者のいない児童や虐待されている児童などを養護する福祉施設です。十分な愛着関係を形成できていない、大人や他者を信用できない、それゆえ自暴自棄になったり自尊感情を持てない、小児期逆境体験(ACE)を持つ子どもたちがケアされる施設です。そして現代社会ではそういう子どもたちの無力さも「自己責任」とされがちです。

草野さんはその文脈を理解した上で、豊かな関係性を生み出す建築空間を考えました。寮母さんと子どもたちの安心したホームを作るだけでなく、子どもたちの成長・発達に合わせて子どもたちが協力できるような居室空間を作っています。またみんな食堂やユースセンターなど、応援してくれる多様な大人達との関わりを生み出す空間を提案しています。

小児児「逆境」体験を抱えた子どもたちが、この空間の中で、安心・安全を確保された上で、小さな「成功」体験を積み重ねることによって、奪われた自尊感情を再び持ち、社会の中で生きていく基礎力が育まれます。また、この設計案では、18才以上の「大人」になった「卒業生」達がその移行期に暮らせる居室空間も用意されています。

施設に入った頃は、厳しい・しんどい人生を生き抜くだけで精一杯の子どもたちが、木と綠に囲まれた空間で、緊張感がほぐれ、自らの生を模索する。それを多様な大人達が応援する。そういう環境は、子どもたちが豊かな関係性を構築する絶好の基盤になると感じました。

竹端 寛 教授(福祉社会学)

「社会問題の源流への建築的問いの可能性」(水上 優 教授)

虐待問題に建築的に対応するため、草野さんは先ず現代の児童養護施設が抱える問題点を調べました。傷ついた子ども達を受け入れるための安心安全な環境が、一方で社会に対して閉鎖的になることによって、この問題に対する社会的認知度を低くしてしまうことや、子ども達が職員以外に頼れる大人を見つけられなくなることが挙げられました。また18歳の年齢制限によって施設を出なければならず、施設との関係が突然切れてしまうという問題も見えてきました。そこでこの設計では、社会や地域に対する施設的、人間関係的な開放性のあり方と、18歳を迎えてからの居場所のあり方が、当面の課題になりました。そこで全体構成として、1階に「ユースセンター」と「交流スペース兼みんな食堂」を設け、2階には寮生専用の食堂を中心に2人の寮母と12名の子ども達のつながりを2つ作り、3階に18歳以上の「サポーター」たちのシェアハウスを設けています。

ここで草野さんが最も注意を払ったのは、2人の寮母と12名の子ども達のつながり、そしてそれらとシェアハウスとのつながりのあり方であったと思います。年齢層に応じた居室構成や、2人の寮母と共同のリビングスペースに対して中庭を挟んで向き合う居室のあり方、それらとシェアハウスとの視覚的なつながり等が提案されています。つながりは地域社会にも広がり、また背後を支える樹木も配されました。

今回、改めて竹端先生のご意見を伺った中で最も印象的だったのは、「寮母」への眼差しでした。設計では「子ども達」の心情や行動に何とかして向き合おうとしてきましたが、「寮母ってストレスたまるんですよ」という発言は、目から鱗でした。「関係」は双方に関わることであると改めて気付かされました。

建築が社会問題にアプローチする際、往々にして川上/川下の問題に突き当たります。対症療法的な対応(既存施設の課題への対応など)は、ある意味で「問題点」がはっきりしているのでアプローチしやすいのですが、それが実は結果的に問題の存在自体を肯定し、場合によっては強化していることにならないか、という問いです。

虐待問題には、「それを受けた子どもが親になった時に、自分も子どもにそれをしてしまう」という「虐待の世代連鎖」がある、と言われています。親子のモデルとして肉親との関係しか知らないことがそれを生んでいるように思われます。そこで、肉親との関係を絶対的なものとせず、血縁に限定されない多様な家族的経験を支えることが、この問題への「川上」での対応の1つになるのではないかという議論になりました。草野さんがこの卒業設計において問うている「関係性」は、実はそのことであったように思います。

社会問題と向き合うためには、やはり問題の源流に遡って問う必要があり、建築分野だけで十全に対応できるものではありません。文理融合の理念のもと、さまざまな学問分野が集まって交流するここ環境人間学部においてこそ、建築教育の本当の可能性が見えてくると思います。