「おもしろそう」「やってみたい」を追い求めて~代替肉の開発に関する研究~(大学院・坂本薫研究室)

みなさんにとって「食」とは何ですか?

私にとって「食」は、生きる中での楽しみです。食べる楽しみ、調理する楽しみ、食べてもらう楽しみと、食にはいろんな楽しみがつまっていると思います。私が食環境栄養課程に進んだのは、人が生きていく中での「食」の重要性を深く学びたいと思ったためです。

学部では、「食」について多方面から学びました。食品や栄養素、調理、健康や病気と食の関わり、食に関連する課題や取り組み、教育方法など、講義と実験・実習を通してさまざまな知識やスキルを身につけました。特に実験・実習では、自ら手を動かし、自分なりに考えて取り組むことができ、とても貴重な経験になったと思います。

卒業研究をきっかけに大学院進学を考える

私が大学院進学を考えはじめたのは、学部4年生の卒業研究に取り組む中でのことでした。それまでは漠然と就職しようという気持ちがあり、自身に大学院進学という選択肢があることは考えていなかったです。

私が所属したのは、調理科学の研究を中心とした坂本薫先生の研究室です。研究内容は多岐にわたりますが、主に食品の分析を通して調理方法が調理品に及ぼす影響を検討しています。

卒業研究は、一言でいうと課題だらけでした。新しい食材を用いて調理品を開発することを目的とした研究だったため、 研究の基礎や参考になる先行研究がほとんどなく、研究を進める中で生じる課題にどう対処していくべきなのか、悩みながら、かなり試行錯誤しました。一方で、新規性の高い研究に取り組めることは、それだけおもしろみがあると感じていました。卒業研究に取り組む中で、当初目的としていた部分まで進めることが難しくなり、だんだんと「この研究をもっと続けたい」「自分の手でやり遂げたい」という思いが強くなっていきました。

また、坂本研究室は大学院生が身近にいるという環境で、自分の研究テーマに深く広い視点から取り組まれている姿を見ていたことも、きっかけの一つだったと思います。大学院に進学することで、研究テーマについてさらに深く検討することができるんだと自然と思っていました。このように、卒業研究をきっかけに生じた「やってみたい」という気持ちから、大学院進学を決意しました。

成分の分析から調理品の検討まで幅広い研究

私が卒業研究から引き続き取り組んだ研究は、たんぱく質源として肉の代替となる新しい食材の活用方法を検討するというテーマです。将来的な世界の人口増加に伴い、たんぱく質源となる食料の必要量も増加すると予測されています。しかし、畜産業は温室効果ガスの排出、水産業は資源の減少という課題があります。そこで、環境負荷の小さな新しい食材を用いた調理品を考案することで、環境保全やたんぱく質源の多様化につなげていくという、SDGsの観点からも重要な研究です。

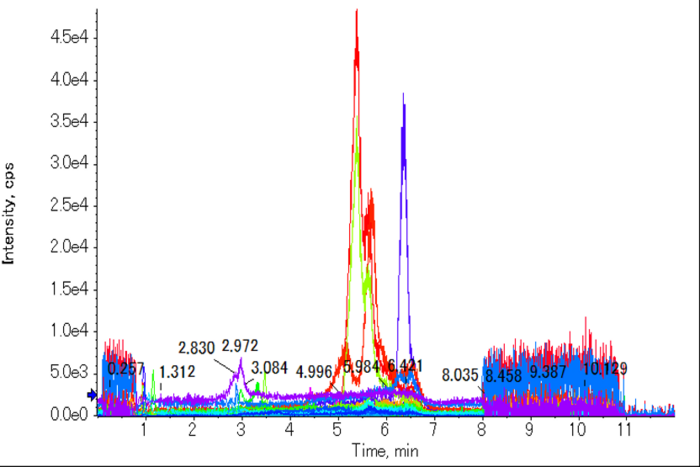

研究の流れは、まず食材に関連することや成分の分析方法、加工方法について、論文や本を読んで調べたり、先生方に教わったりしながら理解を深めました。こうして得た知識をもとに、さまざまな条件で成分分析や調理品の調製を行い、それらの結果を合わせて考えることで、新しい食材をどのように活用できるのかを検討していきました。

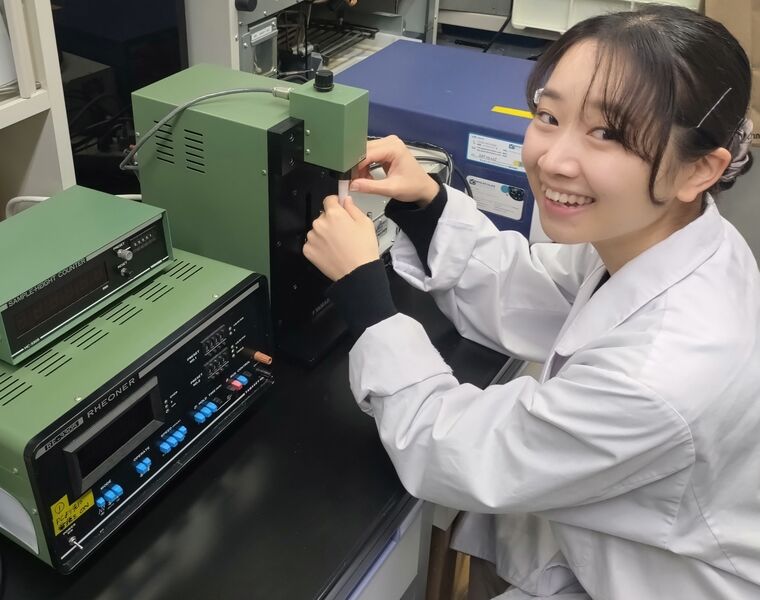

私にとって特におもしろかったのは、新しい食材の成分の分析という基礎的な研究と、新しい食材を用いて調理品を検討するという応用的な研究の双方に取り組むことができた点です。味に関連する成分を調べることや、調理品としてハンバーグを調製し、機器を用いてその食感を調べることなど、多方面から検討することができました。振り返ると、私の「やりたいこと」が詰め込まれた研究だったと思います。

また、卒業研究では新しい食材に着目した研究でしたが、大学院ではより広い視点で、市販品との比較も行うことで、よりわかりやすく説得力が増し、深みのある研究になったと思います。

坂本研究室で学んだ「まずはやってみよう」スタイル

私が坂本研究室を選んだ理由は、食材と人を結ぶ調理という分野の研究に興味があったことと、多彩な実験ができると思ったためです。実際、私の研究でもさまざまな実験機器を用いました。また、研究室では誰もしていなかった新しいことにも取り組み、他の研究室の先生や学生にも教わりながら、手探りで進めていきました。大変なことも多かったですが、その分やり遂げたときはうれしく、「おもしろい」と感じました。

研究に取り組むにあたって、計画はもちろん大事です。その一方で、やってみないと分からないことも多々あります。そのため、まずは一度手を動かしてみる、やってみるということの重要性も学びました。その一環で、学会発表にも参加しました。学外で研究成果を発表する機会は限られており、質疑応答や他の先生方の発表を通して刺激を受けるという、学会に参加しないと分からない貴重な経験ができました。

普段の研究生活では、坂本先生からさまざまな助言やアイデアをいただきました。研究の方向性がずれているときや行き詰まったときに他の視点を示してくださったり、得られた結果の見方や表現方法を変えることで新しい知見につながったりすることもありました。これらのアイデアをもとに、「やってみよう」と研究を進めていました。

「食」を通して健康や楽しみを届けたい

これからやりたいことを考えたときに、これまで学んできた「食」を通して、人々に健康や楽しみを届けたいという思いと、自分の手で新しいものをつくり出したいという思いがありました。そのため、就職活動は食品メーカーの開発職を中心に行いました。

春からは食品メーカーの技術開発職として働く予定です。これまでに得た学びやスキルに加え、「やってみたい」という気持ちも大切にして、新しいことにチャレンジしていきたいと思っています。