ヌートリアやアライグマって知っていますか?外来哺乳類を研究するため鳥取から兵庫へ(大学院・栗山武夫研究室)

外来哺乳類へ興味を持ったきっかけ

私は幼少期から自然が好きで、よく祖父と山登りに出かけていました。春の山開きの時期に登り、山頂から見た景色は大切な思い出の1つです。大学でも自然が豊かな環境で生き物や環境問題について学びたいと考え、公立鳥取環境大学へ入学しました。

学部での卒業研究は、狩猟に興味を持ったことをきっかけに、鳥取県内でメジャーな外来哺乳類であるヌートリアの生態について研究を行いました。卒業研究を進めるうちに、「大学卒業後もより専門的な外来哺乳類の研究をしたい。」と考えるようになり、兵庫県立大学の大学院に進学しました。

新天地での外来哺乳類研究

私の指導教員である栗山武夫先生は、島嶼部におけるイノシシやアライグマをはじめとした外来哺乳類について研究されています。新たな場所での外来哺乳類の研究は少し不安でしたが、進学相談時から気さくに接してくださった栗山先生の人柄に惹かれ、栗山先生の研究室に入ることを決めました。

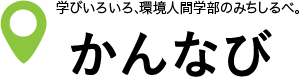

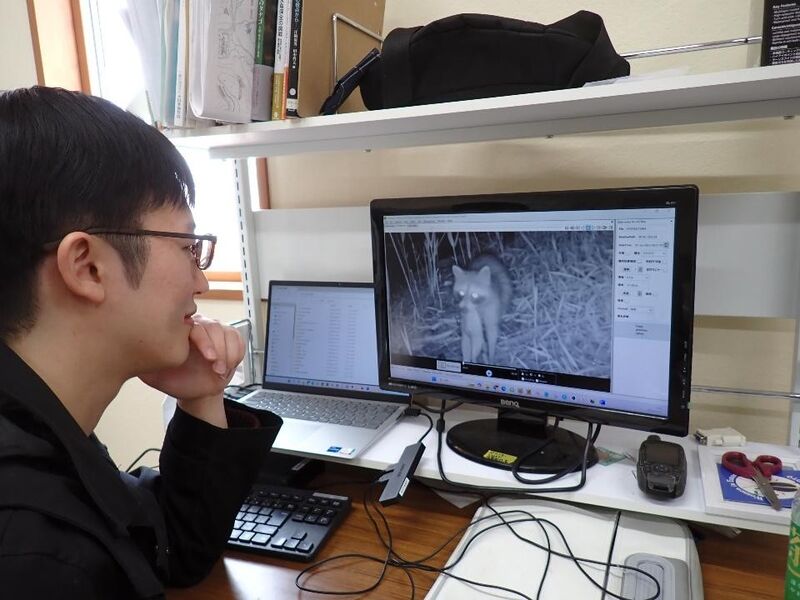

大学院では、ヌートリアやアライグマの2種を研究対象としました。両種は兵庫県内で分布を拡大している外来哺乳類です。効率的な防除のためには、彼らが選好する環境を特定することが重要です。また、ヌートリアやアライグマは農業・生活被害などの人間活動への影響のみならず、生態系への影響も懸念されています。そこで、私はヌートリアやアライグマが利用するため池の環境と、生態系被害として淡水二枚貝に着目し研究を行いました。

ヌートリアに関しては学部時代から研究対象としていたこともあり、ある程度自信がありました。しかし、その他の研究対象であるアライグマや淡水二枚貝は大学院から初めて扱ったことに加えて、統計解析や実験など必要な知識が増えていきました。はじめはやるべきことが多く、複数の作業を並行しながらの大学院生活に慣れるまでとても苦労しましたが、今となってはその苦労が自身の成長に繋がったと感じています。

研究結果としては、アライグマの利用しやすいため池の環境とアライグマが淡水二枚貝の捕食することを明らかにしました。ヌートリアに関しては、解析に必要なデータ数が集まらなかったため明らかにすることができず、改めて研究の難しさを痛感しました。

学外での交流

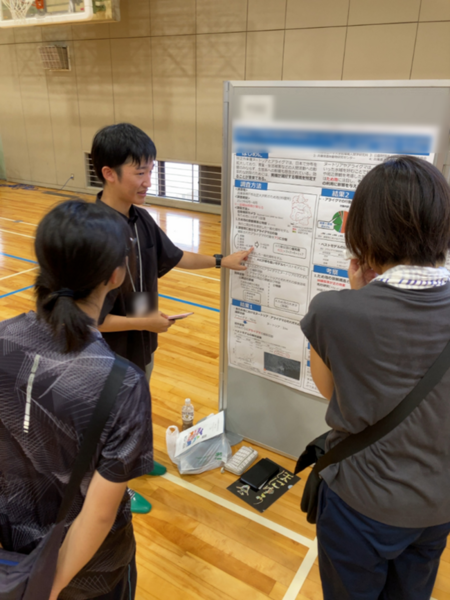

大学院では、様々な場で発表する機会に恵まれました。なかでも哺乳類学会でのポスター発表は、私にとって初めての学会発表でしたが、他分野の先生方や学生から自身の研究について多様な視点からご意見をいただきました。学会やイベントへの参加は、研究に関する新たな刺激や学外の人脈づくりも含めて貴重な経験になったと感じています。

私は学部時代から発表資料を作ることが苦手で、ポスターを作成する際にもなかなかうまくいきませんでした。しかし、指導教員である栗山先生をはじめ、自然・環境科学研究所の先生方にご指導・ご助言をいただき、わかりやすい発表資料の作成ができるようになりました。人前で発表する経験や誰が見てもわかりやすい資料の作成能力は、今後の社会人生活の中でも活かしていきたいと思います。

学んだことを県政へ

大学院卒業後は、兵庫県庁の林学職への就職が決まっています。林学職は、治山や木材利用、鳥獣害対策といったように業務内容は多岐に渡りますが、どの業務も森林に関わっています。私は兵庫県の出身ではありませんが、大学院での調査・研究の過程で目の当たりにした兵庫県の多様な自然や野生生物にとても魅力を感じ、兵庫県内の森林に関わることのできる兵庫県庁を志望しました。入庁後は、大学院で身に着けた知識や経験を県政に活かしていきたいと考えています。

学部生の皆さんの中には、就職か進学か、将来の進路で悩んでいる方もいらっしゃると思います。大学院への進学は、より研究に没頭できることはもちろん、自身の視野や将来の幅を広げることもできる絶好の機会です。将来の進路で迷っている方は、是非大学院に進学することをお勧めします。