近代化、西洋化による日本風景の変遷に興味。姫路の近代化と町家減少の関係を研究(石倉 和佳ゼミ)【兵庫県立加古川東高校出身】

祖母との旅行がきっかけで歴史的景観残る街並みや庭園が好きに

高校は自由な校風で、楽しい雰囲気がありました。特に体育祭は地域の方を招いて盛り上がり、体育大会のメイン競技の応援合戦では、みんなでダンスを披露しました。部活動は野球部に所属し、3年生の時はエースとして活躍。結果を背負うプレッシャーに苦しんだ時もありましたが、小学1年生から続けてきた野球をやりきって終わることができました。

進路について考えだしたのは、夏の高校野球の地域予選が終わった8月からでした。文系でも「環境問題」「環境や自然」について学べる大学を探し、兵庫県立大学のホームページで文理融合の環境人間学部を見つけました。

環境について学びたいと思ったのは、私が保育園の頃、兄の少年野球に忙しい両親に代わって、祖母によく旅行に連れて行ってもらったのがきっかけでした。祖母と一緒に古民家や歴史的景観が残る庭園や街並みを訪れ、私も好きになっていきました。大学では、町の緑化や街並み、公園、広場など空間のデザインについて学んでみたいと環境人間学部への受験を決めました。

イギリス庭園の歴史を学ぶとともに住宅設計を学び、自分の研究の礎を築く

大学に入ってすぐの履修登録は、正直、よく分かりませんでした。必修授業など落としてはいけない授業を意識して受講。友達もでき、古着に興味を持つなど大学生活を楽しみました。

2年次の系選択では、歴史や庭園に興味があったこともあり国際文化系へ。石倉和佳先生の「コミュニティ文化論」で、イギリス庭園の歴史を学び、左右対称の庭園や歩き進むにつれて景色が変わっていく庭園などいろいろな庭園を知ることができました。

また、街の風景や景観の設計にも興味があり、環境デザイン系の多くの学生が履修する「環境デザイン演習Ⅰ・Ⅱ」で設計を学びました。課題で「高台にある眺めのいい住宅」を設計する際には、窓を大きくして家の中からみた眺めをよくするように工夫しました。「夫婦のうち妻が彫刻アーティストで、アトリエと居住空間が一緒になった住宅」の課題では、水上優先生から動線についてアドバイスをいただき、職場であるアトリエと家族の空間であるリビングを中庭で隔てることで、他の家族の生活を配慮した設計を考えました。

石倉ゼミで、近代化による日本の風景の変遷を学ぶ

2年次後期のゼミ訪問で、石倉先生が姫路城周りの歴史などを研究し観光名所をまとめた街歩きを紹介する活動をされていることを知り興味を持ちました。また、「設計の授業で得た知識を活かせる研究をしたい」と石倉先生に相談すると、「やりたいことを研究したらいい。一緒にやりましょう」と声をかけてくださり、石倉ゼミに入ることを決めました。

石倉ゼミでは、2年次の春休みに、研究室の蔵書から自分の興味のある本を1冊選び読み進め、3年次ゼミが始まってからその内容を口頭発表します。私が選んだ『風景学』(中川理著)は、日本の風景が近代化や西洋化によって、地域の特色を失ったいうテーマの本でした。国道沿いは顕著で、国道沿いにファーストフード店などが建ち並ぶ同じような風景が日本全国各地で見られます。近代化による風景の変遷を調べるため、石倉先生が研究テーマにそった本を薦めてくださり、それをまとめ発表することで知識を深めていきました。

町家の保存活動に参加。卒業研究で「姫路の近代化と町家減少の関係」を研究

環境人間学部OBの方の設計事務所で模型を作るアルバイトを始め、その方が属する「町家再生塾」の活動に同行することに。「町家再生塾」では、姫路市野里地区の町家の活用方法を考えるなどの保存活動をしていて、私は空き家となっている町家の掃除や実測、図面を書く作業を手伝いました。

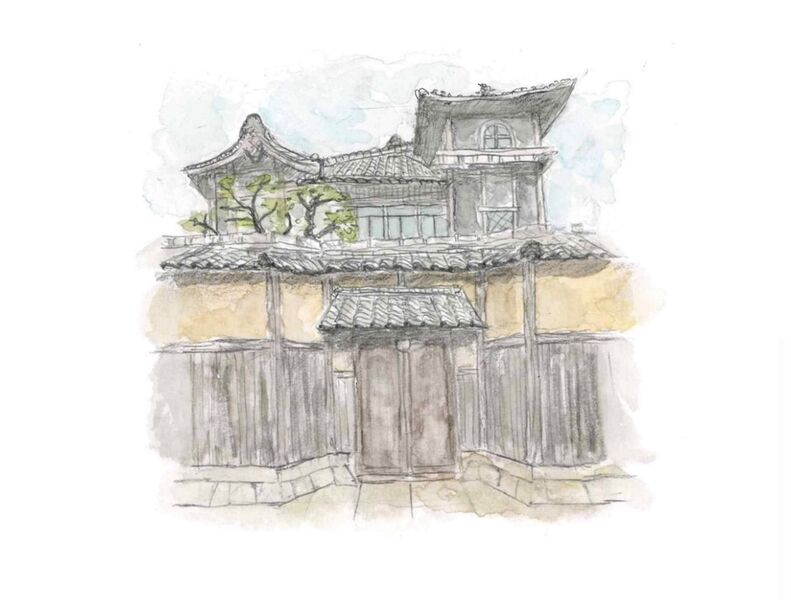

また、毎年2月に開催されるイベント「町家の日」に配布するパンフレットのイラストを担当。網干地区の町家を歩いて回り、スケッチをしました。

ゼミでの研究と「町家再生塾」での活動を通して、「姫路の近代化と姫路市野里地区の町家の減少との関係」を卒業研究のテーマとして調査することにしました。まずは、野里地区の歴史を調べるため、姫路市の図書館を回って文献を探すことから始めました。野里には街道が1本あって、その街道沿いに昔は町家が並んでいました。町家が減っていった過程を可視化するため、ここ30年ぐらいの敷地利用が分かる地図を集めて、町家はこの色、空き家はこの色と地図上を色分けすることで、町家がなくなっていく時期を分かりやすくまとめました。

次に、町家がなくなる時期と姫路市の住宅地の開発、道の整備、ショッピングモールができる時期とを見比べて、どのくらい関係があるかを考察。最後に、設計の授業や設計事務所での経験を活かして、町家の再生、リノベーション案を考え、これから町家を守るためには何が必要なのかを提案できればと思っています。

大学院進学を決め、地域の歴史、現状を学び、建築的な提案の研究を続ける

大学院進学を決めたのは、石倉先生の「大学院に進んで研究を続けてみては」とご助言いただいたのがきっかけでした。3年次の中頃には、地域の歴史や現状をリサーチして建築的な提案をする研究を深めようと大学院進学を決めていました。各大学のホームページで自分がやりたい研究ができる研究室を探しました。京都府立大学の集落研究をされている研究室をみつけ、石倉先生に相談。「あなたの研究にぴったりだ」と背中を押してくださり受験を決めました。そこから7月の院入試に向けて受験勉強を頑張り、合格することができました。4月からは、研究室の先生が研究されている三重県紀伊半島の漁村をメインに漁村の街並み、地質、建物、集落の構造を研究していきます。

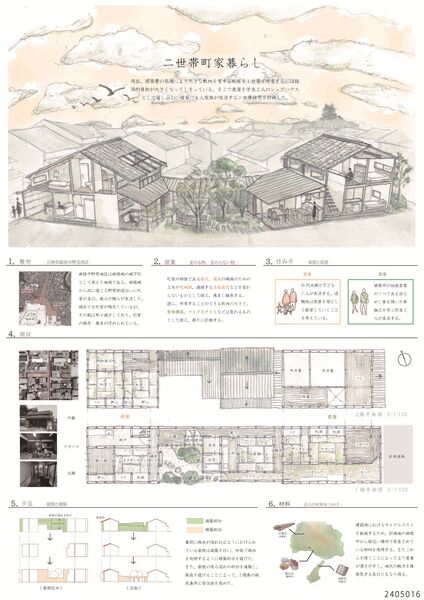

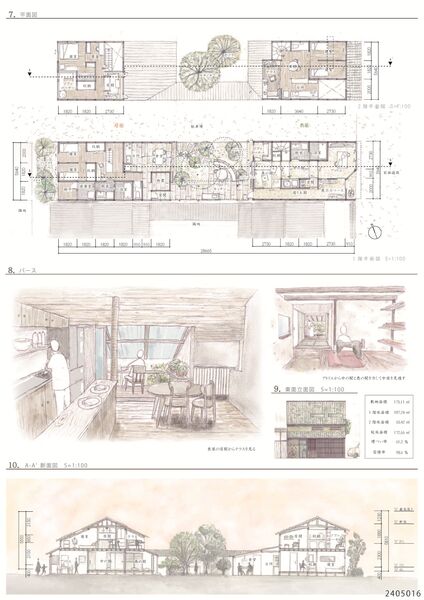

4年次の夏休み、滋賀県にある工務店が主催している「木の家設計グランプリ」のコンペに参加。今回は「住み続けられる家―古き良きものの再生―」がテーマでした。私は、空き家となっている町家のリノベーション案を考えました。町家の特徴である大きな敷地を利用して「二世帯町家くらし」の住宅を設計。敷地管理を二世帯で負担することで、経済的負担を軽減できるメリットを提案しました。結果、20選に選ばれ、自信につながりました。

自分の好きなものを見つけて、進む勇気を

大学入学当初は、夢中になれるものがなくて自分の進むべき道を見つけられずにいました。自分の興味のあるものをみつけて行動すると、その道はどんどん広がり、定まっていきます。まずは、自分の好きなものをみつけて深堀していってみてください。私自身も、環境人間学部だったから、自分の本当に学びたいことを見つけることができました。私の学びたい意志を常に尊重してくださり、ご指導してくださった石倉先生には本当に感謝しています。

もう遅いんじゃないかと諦めることなく進む勇気を持って、一歩踏み出してください。