【& Dialogue】管理する側の都合ではなく、子どもたち一人ひとりにとって望ましい学校建築とは?(建築学×教育学)

教育のあり方はこの十数年で大きく変化しました。例えば、先生が一方的に話すだけの授業から、児童・生徒どうしがグループになって話し合うグループ学習やICTをつかったe-Learningなどが普及しています。それでは学校建築はどうだろうか?水上優ゼミの学生が、これまでの常識をこえた新しい発想から新たな学校建築を卒業設計として提案しました。その作品を囲んで、当学生の指導教員で建築デザインが専門の水上優教授と、教育学が専門の尾﨑公子教授を交えディスカッションしました。この記事はその内容を要約したものです。

本記事は、環境人間学部で展開されている学びや研究について、教員や学生等が分野を超えて語り合う記事シリーズ「& Dialogue(アンド ダイアローグ)」の一つです。

「ひとり1人のための学校」(学生)

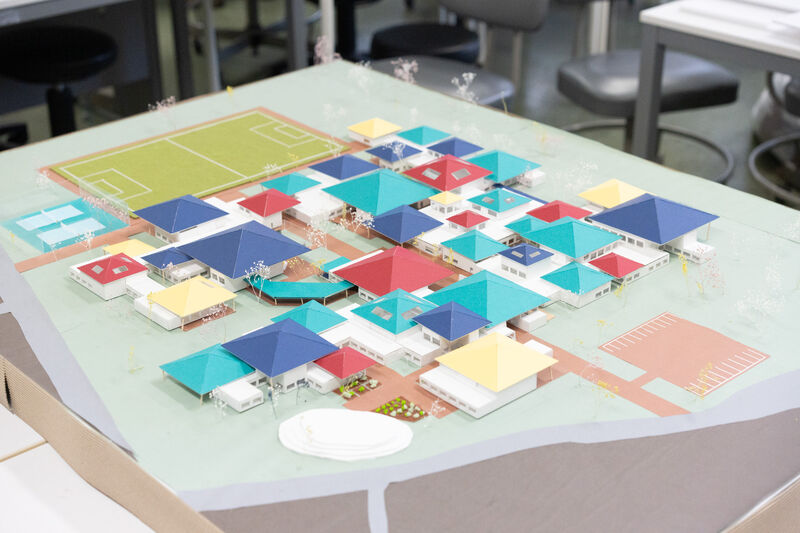

学校建築は主に動線の簡略化や管理のしやすさの理由から、学年や用途ごとにゾーニングするなどして「合理的な」建築が設計されることが多いです。しかし、それは学校を管理・運営する側にとっての合理性であることが多く、生徒やそこで働く人にとっては息苦しさの原因になっているのではないかと考えました。それを変えるため、従来の学校の要素を分解、再考、再構築することで、誰もが学年や立場に縛られることなく交流し、豊かに学校生活を過ごせるように建築の立場から手助けすることを目指したものが私の卒業設計である「義務教育学校『ひとり1人のための学校』」です。

今回の設計の1つ目のポイントは、1~2学年はテリトリーの担保と安心感の理由からクラスルームを学年ごとにゾーニングする一方で、3~9学年のクラスルームの場所が毎年クラス替えの際に、学年ではなくクラス単位でランダムに決定することです。

この制度には、学年によるゾーニングが撤廃されることはもとより、友人と会うために教室間の行き来が発生することに大きな利点があります。クラスルームは4棟構成の学校全体に配置されているため、子どもたちの移動の中で他学年の教室や後述するアクティブスペースの前を通ることになり、学年や立場に縛られない交流のきっかけとなります。

卒業設計全景

2つ目は「自分の得意が誰かの発見につながる」をテーマに計画した「アクティブスペース」です。13種類あるアクティブスペースは屋内外問わず敷地全体に配置されており、どれも外部から活動の様子がよく見えるよう設計しました。具体的には一部ガラス張りの防音室やライブ用の屋外ステージ、給食調理室の隣に設けた学校菜園、自由に利用でき校内の通路からも活動の様子が見下ろせる体育館などがあります。

勉強が得意か否かや、クラスや学年といった狭いコミュニティの閉鎖的な価値観だけで学校での過ごしやすさが決まってしまうのではなく、アクティブスペースがあることで、交流のあり方の多様さや、自分の可能性に気付くきっかけになればと考えています。

<ひとり1人>の可能性を切り拓く空間づくりのための教育学との対話(尾﨑公子 教授)

植田さんの卒業設計のテーマは「ひとり1人のための学校」です。問題提起の通り、これまでの学校は<ひとり1人>よりも<集団>としての児童・生徒を統制する空間でした。schoolの語源のひとつに<群れ>があります。そもそも群れを扱う空間として成立してきたのです。<群れ>を統制するツールとして、学年やクラスがあるのですが、植田さんの作品は、学年のゾーニングを解体し、アクティブスペースを各所に配置することによって、異学年との交流やアクティブスペースでの様々な活動を目にする機会を生み出し、統制空間から個々の可能性を追求できる場に創成しようとするものです。

現在の学校は、個別最適な学びと協働的な学びの双方が展開できる空間であることが求められるようになっています。植田さんの挑戦は、こうした動向に応えるものですが、この卒業設計は、児童・生徒、教職員を対象としています。「交流のあり方の多様さ」を求めるのであれば、さらに「地域」のひとたちとの交流や学校が地域コミュニティの核となるような方向性も視野に入れる必要があるでしょう。

学校の閉鎖性、息苦しさを解消し、<ひとり1人>の可能性を切り拓く空間にしていく。教育学においても重要なテーマです。今後も、教育学との対話も続けながら、新たな学校像を提起していって欲しいと思います。

尾﨑公子教授(教育学)

さまざまな人が行き交う街のような学校(水上 優教授)

少子化を背景とした小中学校の統廃合が進む社会状況の中で、小学校2校と中学校1校を統合し、小中一貫の「義務教育学校」とする提案です。植田さんのオリジナリティは、小学低学年以外はクラスルームの配置をランダムに毎年変更するという提案から始まりました。そうすると3年1組の隣のクラスが8年2組になったり、5年2組に遊びにいくのに7年1組の前を通るといったことが起こります。教員たちの居場所も9カ所に分散されたサロンとなり、従来の職員室はなくなります。生徒達の交流の場として各所に屋内/屋外のオープンスペースやステージが配されています。従来敷地端部に大きなボリュームで建っていた体育館も、ここでは半地下に埋め込まれて敷地中央部に置かれることで、気軽にアクセスできるアクティブスペースになっています。これらによって生徒間、教員間、生徒―教員間の関係が固定化されず非常にオープンになり、教室での授業から一歩出れば、さながら1つの「街」に出たような雰囲気を生み出すことが狙われています。

写真中央が体育館(通路からも様子が見下ろせる)

教育学の領域でも生徒ひとり1人への対応のあり方が問われているお話を伺い、とても勇気づけられました。インクルーシブな社会が目指されるなかで、教室での教科学習以外での多様な人々との交流における「学び」の大切さが注目されてくると思われます。今回の植田さんの提案では、教員だけでなく給食職員や用務員との交流も考慮に入れられていました。ただ、尾﨑先生からのご指摘で、地域住民との交流のあり方が、さらに検討されるべき課題として浮かび上がってきたように思われます。

水上 優 教授(建築デザイン)

今回の卒業設計で植田さんは、既存の教育システムを前提としてそれを満たす空間を考える方向ではなく、あえて「学び」の空間的なあり方の可能性から学校を考えてくれました。それは一方で豊かな人間関係を生み出す教育的な可能性を持ちつつも、やはり現在の教育システムとの整合性が大きな課題として残されています。あるべき学校は建築の領域から一方的に与えられるものではありません。教育学を中心に、建築学、社会学、法学や芸術学と、ありとあらゆる学問領域、そして何より活動主体である生徒、教員、職員、地域住民の方々との対話の中で展開されるものです。文理融合を理念としてさまざまな学問領域が交叉する環境人間学部は、その問いを深める絶好の場所であると思います。